紧缺的AI人才从何处来

视频演示:外显号码是英文、数字均可,随意填写。多条短信同时发送【一次可以发1~10条短信】

↓↓↓点击下方联系咨询↓↓↓

点我联系WhatsApp: +44 7990624257

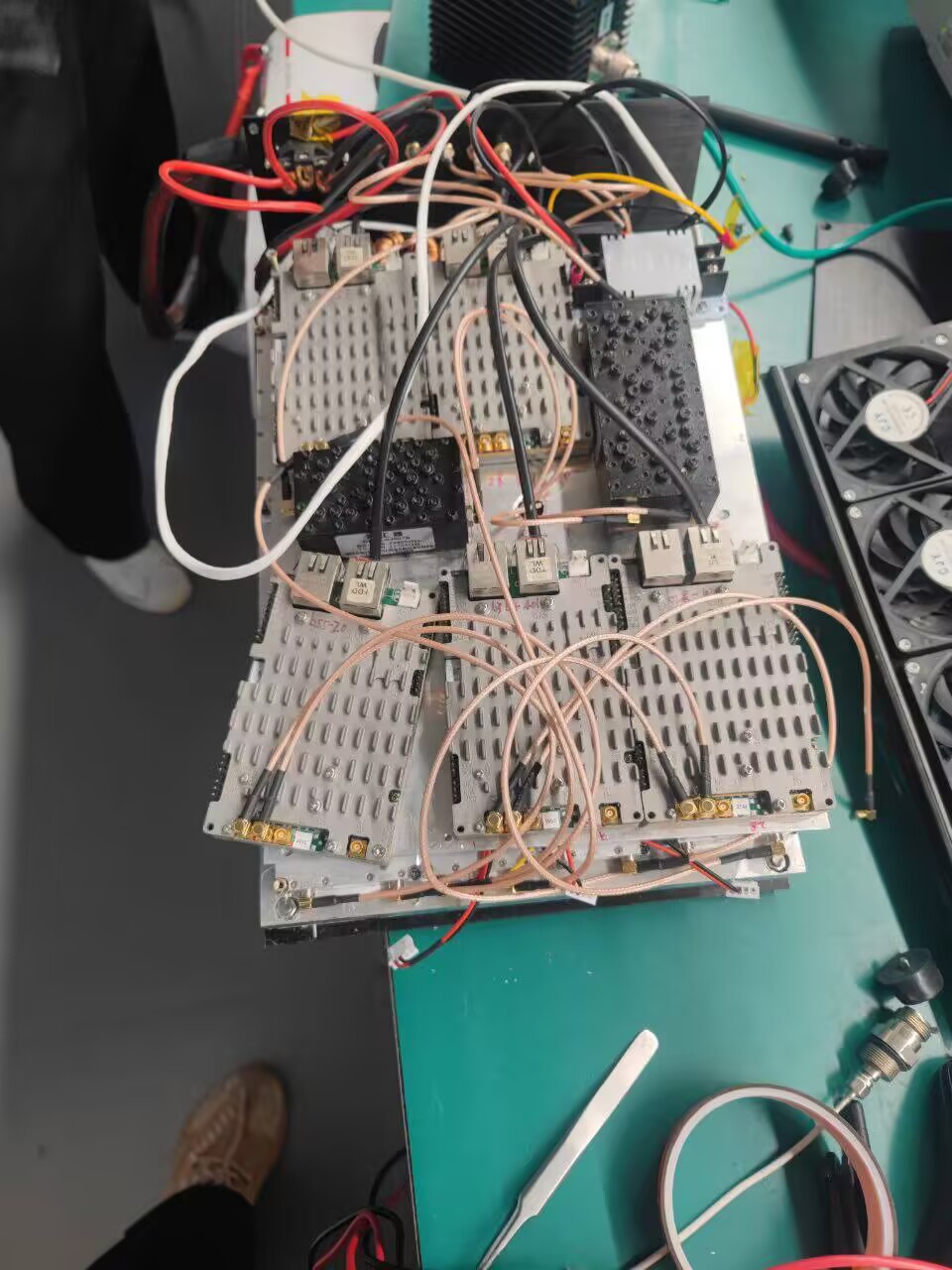

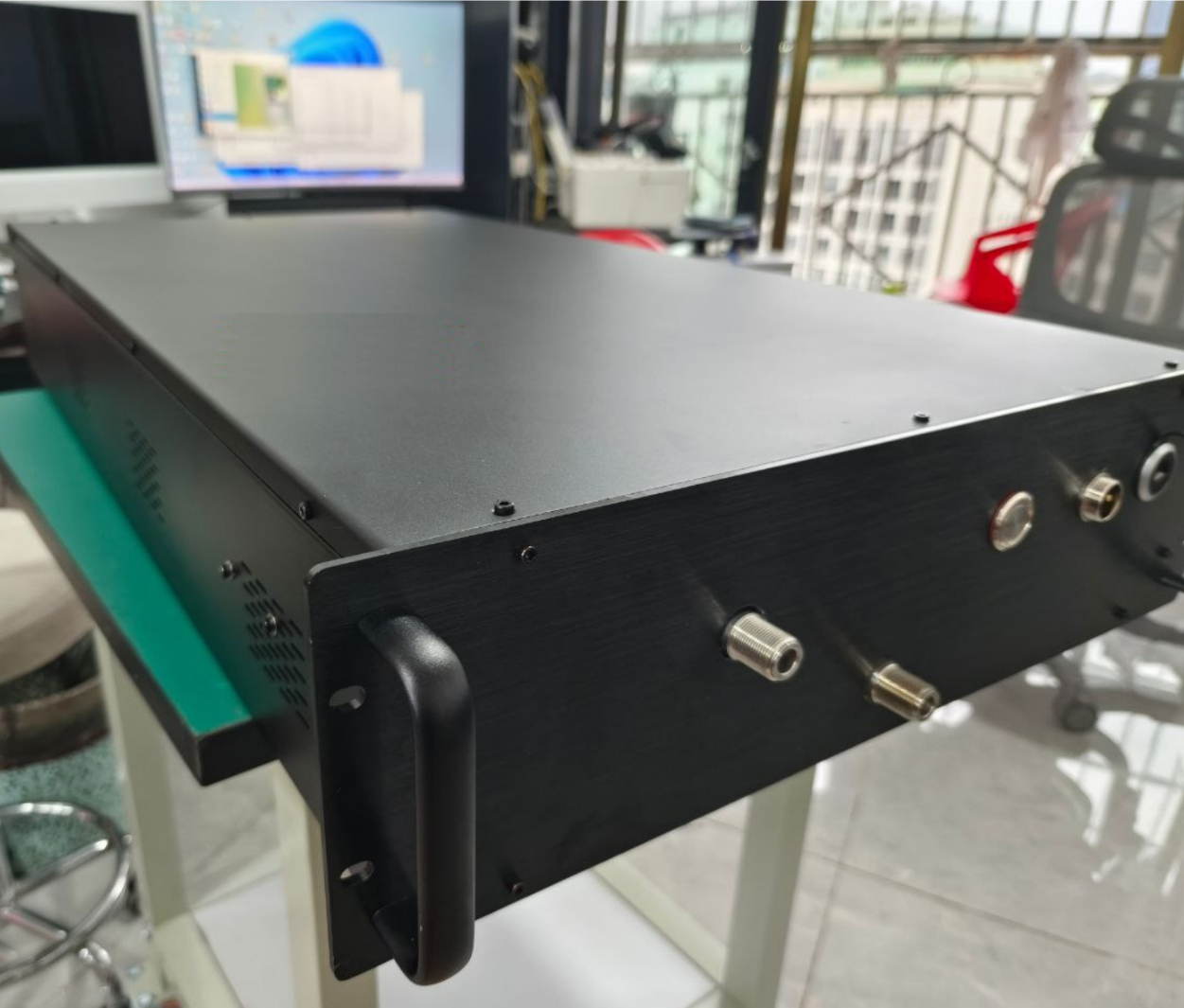

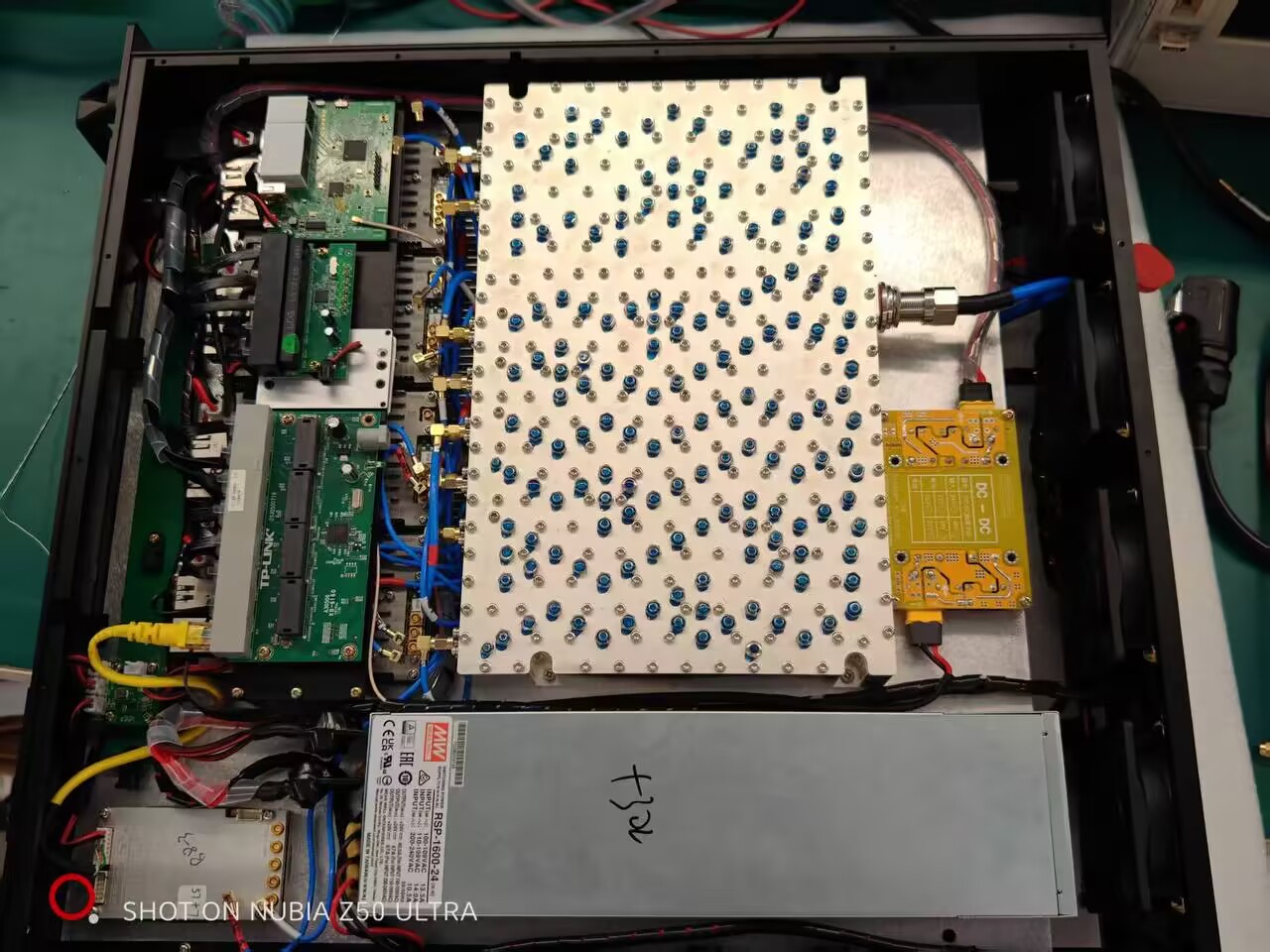

AGSMS伪基站购买:2025新版伪基站是用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等50+余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

1、每一小时发短信,高达3~5万条以上。

2、显示号码:10086、Bank等英文字母,随意配置。

3、外显号码是数字、英文字符均可。短信内容任意填写无任何限制。

4、针对附近人,强发短信,短信永远不会被拦截。

5、无需sim卡、无任何短信费用。

6、支持4G+5G网络下,强制发送短信到设备周围智能手机。

7、支持任意国家,定制相应运营商的4G/5G通信的伪基站短信设备。

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

高科技短息機是最新的廣告技術,可以將SMS實時發送到您周圍的活動手機而無需任何信用,它意味著100%免費。

本機可以通過500 m的頻率自動向所有操作員發送SMS信息,甚至達到2 km。

您的SMS會發送到機器半徑範圍內最近的手機,而您無需知道手機號碼(無需數據庫)

該機器也可以用於安裝在您的汽車上的Mobile,因此您可以將SMS發送到目標區域。

品牌,外展或廣告活動的一種非常有效的廣告方法。

伪基站:這個怎麼運作?

為什麼高科技短息機可以在沒有信用,數據庫和互聯網的情況下發送SMS?

這種功能強大的高科技終端設備使用基站技術,並且能夠檢測周圍活躍的手機,並可以通過直接從該設備發送的頻率直接發送SMS。

因此,您不再通過運營商發送SMS,而是通過此設備發出的頻率直接傳輸SMS。

為什麼選擇高科技端子?

因為目前只有AGSMS具有最先進的技術和最好的軟件功能。您在市場上找不到的高科技終端產品的一些出色功能包括:

-

最長字符(318個字符和1300個字符)

-

內置頻率查找器的功能

-

自動切換操作員功能

-

即插即用功能

-

GPS功能

-

一站式控製網站功能(向其他賣家詢問!)

-

黑名單功能

-

發件人名稱:数字、英文、字母數字组合發件人!

党的二十届四中全会明确提出,推动科技创新和产业创新深度融合,一体推进教育科技人才发展,深入推进数字中国建设。近来,随着以DeepSeek为代表的生成式人工智能技术持续迭代升级,“AI+”正在加速渗透各行各业,由此催生出对于AI人才的巨大需求。

AI被视为影响大国博弈格局的关键核心技术。AI人才则是引领一个国家AI产业发展的核心力量。尤其是在具身智能、大模型等前沿领域,唯有具备深厚技术功底的创始人,方能深刻理解并实现创新突破。《IFF人工智能报告》对未来5年全球AI人才增长持乐观预期,预测将增长至约585万人。在我国,顶尖AI人才不仅拥有顶尖学府的学术背景,更兼具互联网大厂的实战经验。中央广播电视总台播出的《2025中国·AI盛典》近日揭晓“2025年度AI人物”,宇树科技、无问芯穹、智元机器人的创始人榜上有名。这些年轻的企业家正以敢为人先的锐气和初生牛犊不怕虎的闯劲,在AI领域书写精彩篇章。

当前,AI领域的顶尖科学家仍然多集中在欧美国家和地区。《全球人工智能科研态势报告(2015—2024)》显示,中美两国汇聚全球近六成的AI研究人员,形成“双强并立”格局。美国以超6.3万的研究人员数量居全球首位;中国研究人员数量则从2015年的不足万人跃升至2024年的5.2万人,年复合增长率高达28.7%,展现出强劲发展势头。

但我国AI人才短缺也正在成为制约产业高质量发展的主要障碍。脉脉高聘人才智库《2024年度人才迁徙报告》显示,AI相关岗位人才最为稀缺,供需比不足1.0,其中云计算、深度学习等技术岗位供需比甚至低至0.27,“一人难求”的局面凸显。多家平台数据也表明,今年以来AI人才持续供不应求,除了当前市场急需的算法工程师、大模型工程师、机器学习工程师之外,全产业链均存在显著人才缺口,这些人才也成为企业竞相争夺的对象。

接下来的一段时间,会是我国新一代AI科技跃迁的关键窗口期。我们要抢抓这一重大战略机遇期,努力打造全球AI人才高地,既通过国际视野吸收全球智慧,也以政策创新激发内生动力;既推动教育领域改革培养新生力量,也要以开放姿态汇聚全球精英。为实现这一目标,应从多方面着力。

强化战略牵引与顶层设计。政府应该加强政策协同与战略研究,破解“顶层设计碎片化”问题,制定全产业链人才图谱,建立跨部门协同平台。聚焦大模型、具身智能、智能芯片等国家重大战略需求领域,动态推进紧缺AI人才培养专项计划。依托国家级机构,联合顶尖高校、头部企业,构建“战略引领+前沿科技+产业实践+政策洞察”四位一体的AI专业能力提升项目。建立国家主导、行业认可的AI核心岗位能力标准与认证体系,为人才培养与评价提供科学“标尺”。

深化教育培训体系改革。我国高等教育及人才培养模式亟需变革,需要主动推动AI教育革新,深度融合技术实践与理论教学,培养兼具深厚理论基础、强大实践能力和跨学科素养的复合型人才。紧跟最新技术趋势,开设人工智能通识课,推进跨学科培养,设置“AI+X”专业,注重学生实践能力和创新思维培养。持续打通产教融合堵点,重构合作模式,建立算力资源共享机制和动态课程体系,并推行分层分类的创新评价与激励机制。

建立灵活的全球引才机制。鉴于AI人才培养的周期性与滞后性,要以更加开放的姿态建立灵活高效的全球引才机制。吸引和培养人才的关键在于搭建事业发展平台。着力打造世界级AI创新研发平台,开放算力与数据资源,为全球AI人才提供施展才华的舞台。除积极引进外,需以灵活、多元、柔性的方式与国际顶尖人才开展合作。设立“青年引才专项计划”,大力引进海归领军人才及青年才俊,提供具有竞争力的经费与生活保障。支持青年科学家开展开放性与探索性研究,勇闯人工智能科技前沿“无人区”,提升原始创新策源能力。

(作者连俊华 系中国社会科学院马克思主义研究院副研究员 来源:经济日报)

(责任编辑:刘芃)

- 陈吉宁主持市委财经委会议部署经济运行重点工2025/10/31

- 展现多元魅力,前三季度上海入境游客增37.14%2025/10/31

- 进博会“小叶子”宣誓上岗 共招募志愿者3865名2025/10/31

- 在进博会“最卷展区”,顶尖展品吸引全球关注2025/10/31

- 重阳节之际 上海市领导向全市老年人致诚挚问候2025/10/31

- "硬X射线自由电子激光装置"在上海张江安装调试2025/10/31

- 上海市政协举行十四届常委会第二十一次会议2025/10/31

- 把宏伟蓝图高质量转化为实景画2025/10/31

- 人民城市里的“投资于人”(现场评论)2025/10/31

- 35分钟直达“四叶草” “进博直通车”黄浦发车2025/10/31

- 销量上涨盈利改善,上汽三季度净利润增644.9%2025/10/31

- 2025上海城博会开幕 展示中国城市建设治理上海方2025/10/31

- 来淘旧书 "旧书新知·淘书乐"走进TOP中央公园2025/10/31

- 筹备两年 "咖啡文化特展"在上海历史博物馆开幕2025/10/31

- 世界城市日启航第二个十年 从上海走向全球,赋2025/10/31

- 破茧成蝶!看上海宝山的现代化转型“答卷”2025/10/31

- 共享市场机遇 促进务实合作(权威发布)2025/10/31

- 第八届进博会展览面积和企业总数均创历史新高2025/10/31

- 科创板科创成长层首批3家新注册企业在上海上市2025/10/31

- 生动讲述中国式现代化上海实践 上海市微宣讲宣2025/10/31

- 上海青年美术大展网络投票将揭晓 逾18万人次参2025/10/31

- 古罗马艺术大展“双11”亮相 珍贵藏品首度来沪2025/10/31

- 冷空气来袭 周末江苏最高气温预计跌破20℃2025/10/15

- 到旗忠网球中心解锁“观球新姿势”2025/10/03

- 上海市政协召开主席会议 审议重点课题调研报告2025/10/31

- 北京全市建立启用“普法驿站”500余家2025/10/12

- 双节期间北京楼市趋于活跃2025/10/10

- 河北省孕妇产前基因免费筛查累计450余万人次2025/10/02

- 9月份我国制造业PMI升至49.8%2025/10/02

- 助力中国信通业高质量发展2025/10/07

- 兴化东罗蝶变:昔日“锅底洼”如今“全球最佳2025/10/19

- 京津冀发布工业母机创新产品手册2025/10/30

- 统筹做好提振消费大文章2025/10/16

- 一场内涝催生增收智慧2025/10/15

- 宣化葡萄:千年风物入新馔2025/10/02

- 伊朗:只要美提出“不合理要求” 就不会恢复与2025/10/24

- 全球首颗二维-硅基混合架构闪存芯片在复旦诞生2025/10/11

- 万联易达:打造全产业大模型 推动AI走向产业深2025/10/28

- 常州公开招募市足球队教练员和运动员2025/10/10

- 大陆将发布进一步便利台胞入境措施2025/10/17

- 推动粮食价格保持在合理水平2025/10/21

- 扎波罗热核电站受损场外供电线修复工作开始2025/10/20

- 守护食品安全只有进行时2025/10/09

- “欧中合作具有广阔空间”2025/10/06