聚变能纳入“十五五”发展蓝图 产学研各方共

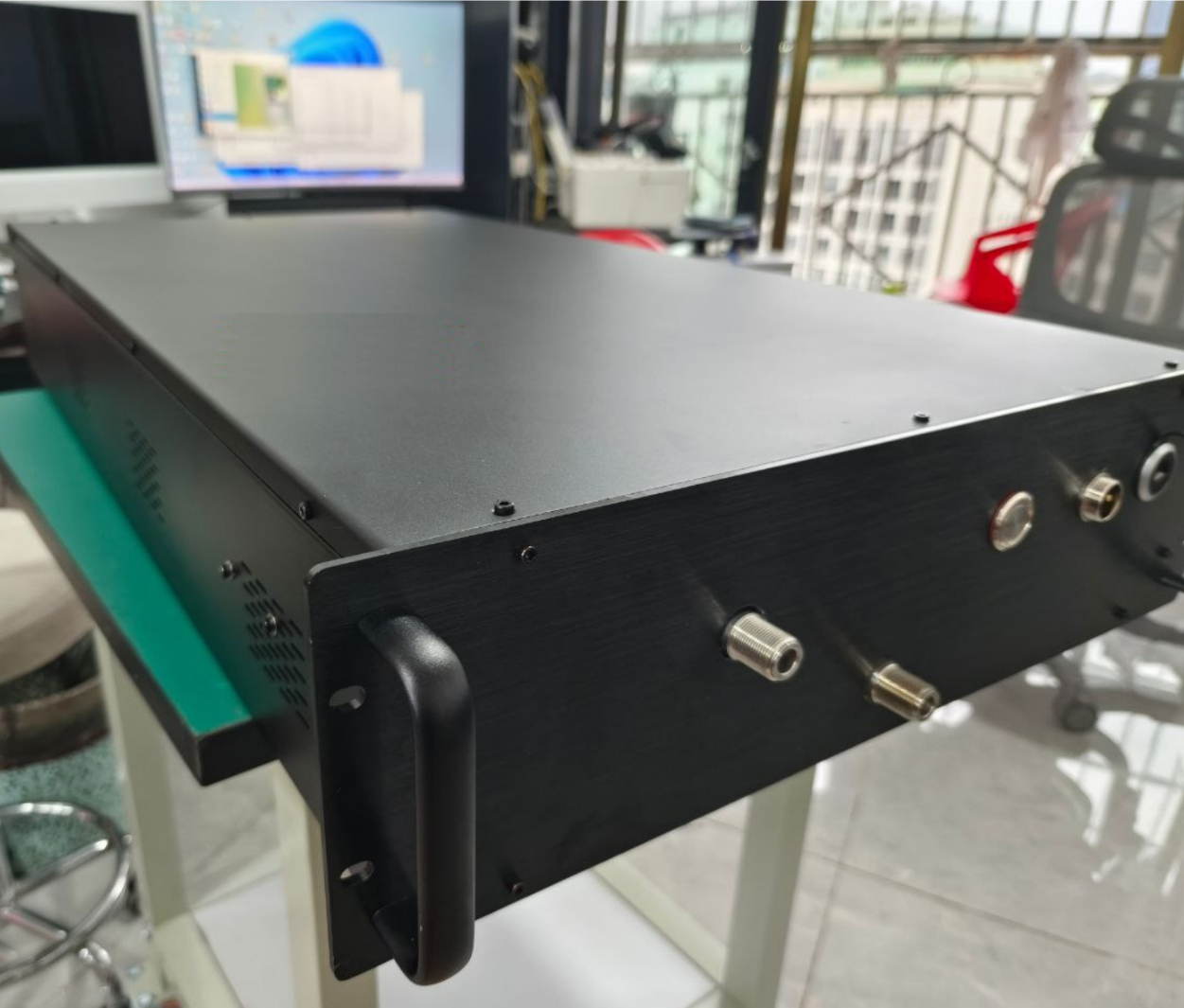

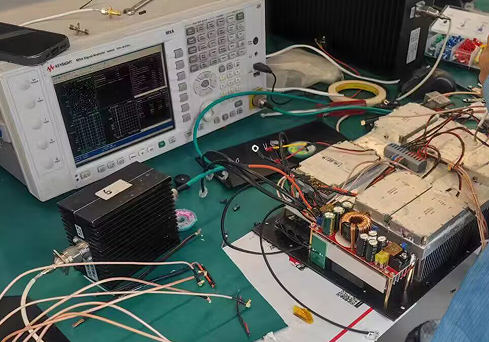

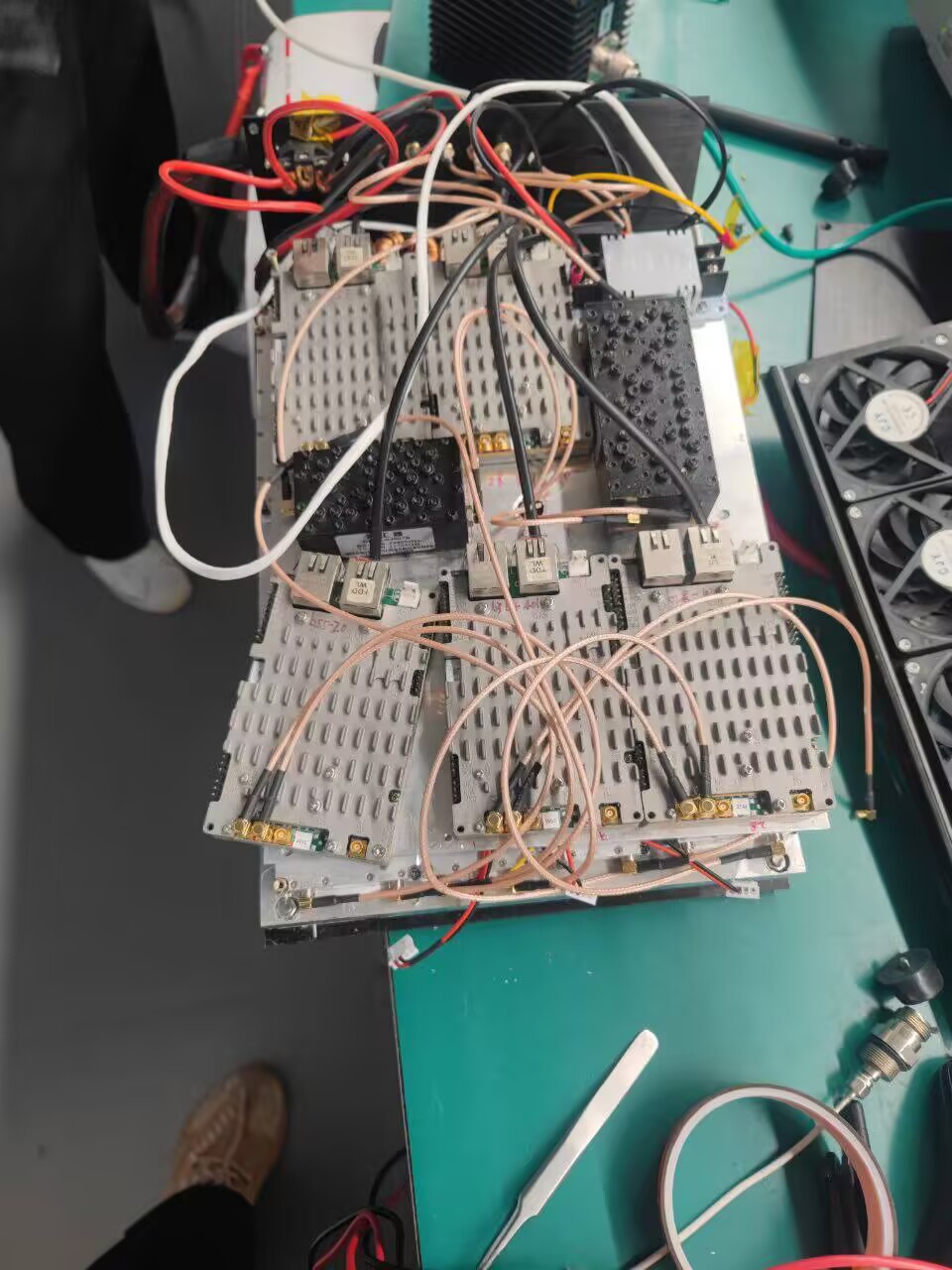

视频演示:外显号码是英文、数字均可,随意填写。多条短信同时发送【一次可以发1~10条短信】

↓↓↓点击下方联系咨询↓↓↓

点我联系WhatsApp: +44 7990624257

AGSMS伪基站购买:2025新版伪基站是用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等50+余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

1、每一小时发短信,高达3~5万条以上。

2、显示号码:10086、Bank等英文字母,随意配置。

3、外显号码是数字、英文字符均可。短信内容任意填写无任何限制。

4、针对附近人,强发短信,短信永远不会被拦截。

5、无需sim卡、无任何短信费用。

6、支持4G+5G网络下,强制发送短信到设备周围智能手机。

7、支持任意国家,定制相应运营商的4G/5G通信的伪基站短信设备。

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

高科技短息機是最新的廣告技術,可以將SMS實時發送到您周圍的活動手機而無需任何信用,它意味著100%免費。

本機可以通過500 m的頻率自動向所有操作員發送SMS信息,甚至達到2 km。

您的SMS會發送到機器半徑範圍內最近的手機,而您無需知道手機號碼(無需數據庫)

該機器也可以用於安裝在您的汽車上的Mobile,因此您可以將SMS發送到目標區域。

品牌,外展或廣告活動的一種非常有效的廣告方法。

伪基站:這個怎麼運作?

為什麼高科技短息機可以在沒有信用,數據庫和互聯網的情況下發送SMS?

這種功能強大的高科技終端設備使用基站技術,並且能夠檢測周圍活躍的手機,並可以通過直接從該設備發送的頻率直接發送SMS。

因此,您不再通過運營商發送SMS,而是通過此設備發出的頻率直接傳輸SMS。

為什麼選擇高科技端子?

因為目前只有AGSMS具有最先進的技術和最好的軟件功能。您在市場上找不到的高科技終端產品的一些出色功能包括:

-

最長字符(318個字符和1300個字符)

-

內置頻率查找器的功能

-

自動切換操作員功能

-

即插即用功能

-

GPS功能

-

一站式控製網站功能(向其他賣家詢問!)

-

黑名單功能

-

發件人名稱:数字、英文、字母數字组合發件人!

● 本报记者 杨洁

国家发展改革委主任郑栅洁日前介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点,这些产业蓄势发力,未来10年将再造一个中国高技术产业。

随着聚变能纳入我国“十五五”规划前瞻布局范畴,中国聚变能产业有望迈入战略发展新阶段。近日记者调研采访了解到,聚变能技术正在从科学研究向工程试验和商业应用的目标加速迈进。政策强力指引、资本密集涌入、产学研通力攻关,共同推动这场追寻“终极能源”的世纪长征迎来关键窗口期。在这场重塑未来能源格局的竞赛中,如何把握机遇、攻克瓶颈,将决定我们在本世纪中叶能否真正点亮聚变之灯。

商业资本竞逐

可控核聚变正在资本市场的热切关注下加速驶向现实轨道。

近日,在成都一场关于“核聚未来:中国核能‘三步走’创新进展”的研讨会上,台下一位两鬓斑白的研究者向台上作报告的年轻核能研究人员提问:“可控核聚变,我们总说还有50年、又要50年,到底什么时候才能够用聚变能来发电?”

这个问题引发了全场与会者的会心一笑。研究人员从容答复:“随着一些技术的进展,大家从我们的报告中可以看到,我们有望在这个世纪中叶实现用聚变发电的目标。”

这种有生之年看得到聚变发电的信心,体现在全球资本对聚变能“先声夺人”的押注上。

国际原子能机构(IAEA)10月中旬在成都发布《聚变能源展望2025》,该报告认为,全球聚变能探索已经进入决定性新阶段。截至2025年,全球聚变领域的商业资金已累计超过100亿美元,2025年在运的聚变装置数量也达到了空前水平。

记者了解到,全球商业资本对聚变能的热情升温基本在2022年之后。当年,采用激光惯性约束技术的美国国家点火装置NIF宣布首次实现能量增益(即Q>1)。Q>1,即输出的能量大于维持反应所需输入的能量,是论证可控核聚变科学可行性的第一步。

此外,美国联邦聚变系统公司(CFS)成功测试20特斯拉高温超导磁体,以及AI智能控制技术在解决燃烧等离子体长时间稳定控制等国际难题方面的助力等,都给了全球资本进一步推进聚变能迈入工程化和商业化阶段的信心。

《聚变能源展望2025》报告特别提到,高温超导磁体已成为下一代磁约束聚变装置开发过程中的一项变革性技术。通过在更紧凑的几何形状中实现更高的磁场强度,高温超导材料为加速聚变发展和开发经济上有吸引力的最终产品提供了新的途径。

多元路径竞速

近年来,我国聚变能商业化步伐加快,聚变装置矩阵持续扩容,涌现出中国聚变能源有限公司、聚变新能、新奥集团、能量奇点、星环聚能等公司,从不同路径开展聚变能探索,形成覆盖不同技术路线、衔接不同发展阶段的多元支撑格局,核聚变产业链正稳步走向完善。

磁约束托卡马克是公认最成熟、可率先实现可控核聚变能应用的技术途径。今年3月,新一代人造太阳“中国环流三号”(HL-3)国内首次实现原子核温度1.17亿摄氏度、电子温度1.6亿摄氏度,综合参数聚变三乘积实现大幅跃升。中国聚变能源有限公司总经理、核工业西南物理研究院院长张立波表示,“2027年,我们期待能开启聚变能燃烧实验,2030年左右,具备中国首个工程实验堆的研发设计能力,2035年左右,建成中国首个工程实验堆,到2045年左右,能建成我国首个商用示范堆。”

10月1日,紧凑型聚变能实验装置“夸父启明”(BEST)完成主机杜瓦底座落位安装,之后主机核心部件将陆续进场安装。根据计划,BEST将于2027年底建成,通过运用高性能超导磁体、氘氚聚变燃料等新技术,来为将来的核聚变发电探路。中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所副所长徐国盛介绍:“我们还正在谋划建设CFEDR聚变工程示范堆,这一装置预期从2030年开始建造,到2035年建成,到2040年左右示范聚变能发电。”

与此同时,民营资本活跃,加速多元路径布局探索。走进河北廊坊新奥集团园区,一座布满管线的球形聚变实验装置映入眼帘。今年4月,这一名为“玄龙-50U”的球形环氢硼聚变装置实现了高温高密度百万安培(兆安)等离子体电流,目前正在进行参数调整,等待下一次试验。

不同于国内很多聚变公司选择氘氚作为聚变反应的燃料,新奥集团选择氢硼聚变反应的技术路线。新奥能源研究院院长刘敏胜介绍,氢硼聚变不产生放射性的中子,且氢硼储量丰富,容易获取,未来工程化和商业化阶段的难度较小,但相较于氘氚,氢硼聚变反应的实现难度更大,例如需要更高的等离子体温度(约10亿-20亿摄氏度,超过氘氚的1亿-2亿摄氏度)等。新奥选择将难关前置,刘敏胜表示,目前,新奥正着手推进下一代聚变装置“和龙-2”的选址建造,计划投资60亿元。

徐国盛认为,商业资本进入聚变能领域,不仅带来更多资金的支持,还带来了竞争和活力。

2025年7月,中核集团在核工业西南物理研究院基础上牵头组建中国聚变能源有限公司,重点布局大科学实验、聚变堆材料研制等领域。同时,可控核聚变创新联合体的成员单位扩容至38家,涵盖央企、民企、高校、科研院所。目前联合体已启动“聚变堆超导磁体产业化”等重点项目,吸引社会资本参与。

创新联合体有利于产学研深度融合,让科研机构的技术优势与企业的市场优势形成互补。中核集团核工业西南物理研究院院长助理、聚变科学所所长钟武律在接受中国证券报记者采访时表示,“我们成立创新联合体,希望能聚集各方优势,突破聚变能领域的关键技术难题,我个人认为可能在10年到20年内看到聚变能商用。”

全球创新协作

为什么我们如此热切地期待可控核聚变?国家原子能机构秘书长黄平介绍,聚变能与裂变能相比,具有能量密度高、原料资源丰富、放射性污染低、固有安全性好等突出优势,是未来清洁能源的重要发展方向之一。

尽管聚变能产业化进程在加速,但也仍面临关键技术、产业生态与人才储备等多重挑战。

多位受访专家强调,当前,聚变能技术发展仍处于关键技术攻关阶段,例如技术层面需突破等离子体稳态燃烧、耐强场高温负荷材料、超导磁体、氚燃料自持等难题;产业生态上,还需解决产供链成熟性、经济可承受性、投资可持续性、监管可适配性等问题。产学研各方要“不跟风、不盲从”,保持战略定力。

钟武律提到,目前聚变能领域的人才缺口还比较大,“作为多学科交叉领域,聚变能领域人才培养周期较长,通常需要5年到10年,当前人才链还有较大缺口,希望能进一步打造人才梯队。”

国家原子能机构主任单忠德日前在世界聚变能集团第2次部长级会议暨国际原子能机构第30届聚变能国际大会上表示,将进一步加强聚变能相关学科专业建设和跨学科跨专业人才培养,加大对核聚变青年人才支持力度;通过国际热核聚变实验堆(ITER)计划等国际大科学工程与科技合作项目,促进科技创新人才、专业技能人才、工程管理人才互学互鉴、共育共用。

事实上,聚变能面临的一些挑战,不仅仅是中国面临的问题,也是全世界聚变能发展面临的共同难题,推动开放创新合作十分重要。中国在加速自主创新的同时,正以更加开放的姿态融入全球聚变研发网络,为终极能源的早日实现贡献中国智慧。

单忠德表示,实现聚变能商业化离不开广泛而密切的国际合作。要发挥世界各国优势,加强科学研究、技术研发、工程实验、AI赋能、数据共享等多双边国际合作交流;扩大大科学工程、大科学装置开放共享和互联互通;聚力突破重大关键科学问题和工程技术难题。

(责任编辑:李冬阳)

上一篇:中国矿业企业数智化转型步入快车道

- 医疗科普不能异化为营销工具2025/10/28

- 矿产资源报告发布 主要矿产品供给稳中有升2025/10/28

- “科技突围”构筑北疆特色产业高地2025/10/28

- 年龄限制、健康证明、免责协议……别给“银发2025/10/28

- 网红餐厅如何长红2025/10/28

- 充值400万元接受“天价疗养”2025/10/28

- 中国餐厨用具以实力“圈粉”全球2025/10/28

- 冰雪经济求解长红密码2025/10/28

- 广交会上看贸易发展创新模样2025/10/28

- 以传统艺术振兴引领文化生态保护区建设2025/10/28

- 河南省开封市高质量发展菊花产业观察2025/10/28

- 黑龙江抢前抓早稳步推进耕地“黑色越冬”2025/10/28

- 秋粮探行 “俺种的玉米亩产过了2000斤”2025/10/28

- 小菌菇何以引领大健康产业?2025/10/28

- 吉林省通榆县:盐碱地变丰产田2025/10/28

- 中国机器人出海“闯”韩国2025/10/28

- 五年纳税超430亿 中国石化为福建发展添“油”2025/10/28

- 能源动脉大秦铁路提前完成秋季集中修 恢复煤炭2025/10/28

- “停摆”之下 美联邦食品救济将暂停2025/10/28

- 量子信号与经典数据共纤传输距离破纪录2025/10/28

- 让“电影+”撬动消费大市场2025/10/28

- 智能化成为机械行业升级新引擎2025/10/28

- 海南自贸港建设成型起势2025/10/07

- 德国席勒研究所创始人兼主席:全球治理倡议弘2025/10/06

- “全民参与 老少同乐” 朝阳安贞街道举办乒乓球2025/10/20

- 多元志愿服务力量投身抗台风“麦德姆”和救灾2025/10/11

- 中国(山东)—莫桑比克自然资源开发合作对接2025/10/13

- 美军第十次打击“贩毒船” 造成6人死亡2025/10/25

- 荷兰政府认为当前恢复对以F-35战机部件出口许可2025/10/05

- 聚焦“小而美”,科技向善利万家(评论员观察2025/10/17

- 海淀上地“智汇旋律·灵感乐章”非正式音乐会唱2025/10/20

- 埃及高校举办中国文化节2025/10/22

- 第二届“国缘杯”在宁媒体乒乓球联谊赛举行2025/10/15

- 时令蔬菜集中上市 秋日餐桌“鲜”味足2025/10/24

- 耕云播雨八十载2025/10/03

- 工业企业利润何以“逆袭”2025/10/03

- 一条鱼的破浪前行2025/10/09

- 中国矿业企业数智化转型步入快车道2025/10/28

- “省心”租却不省心 房屋托管租赁模式乱象调2025/10/16

- 商学院院长谈AI①丨智能体商业的黎明:AI重塑零2025/10/23

- 特朗普称以色列同意“初步撤军线”2025/10/06

- 科技赋能绿色增粮2025/10/03

- 前8个月我国服务进出口总额同比增长7.4%2025/10/02

- 沂河灵秀处 古村展新颜(文化中国行·走进传统2025/10/08