科技赋能,让文化遗产“活”起来

视频演示:外显号码是英文、数字均可,随意填写。多条短信同时发送【一次可以发1~10条短信】

↓↓↓点击下方联系咨询↓↓↓

点我联系WhatsApp: +44 7990624257

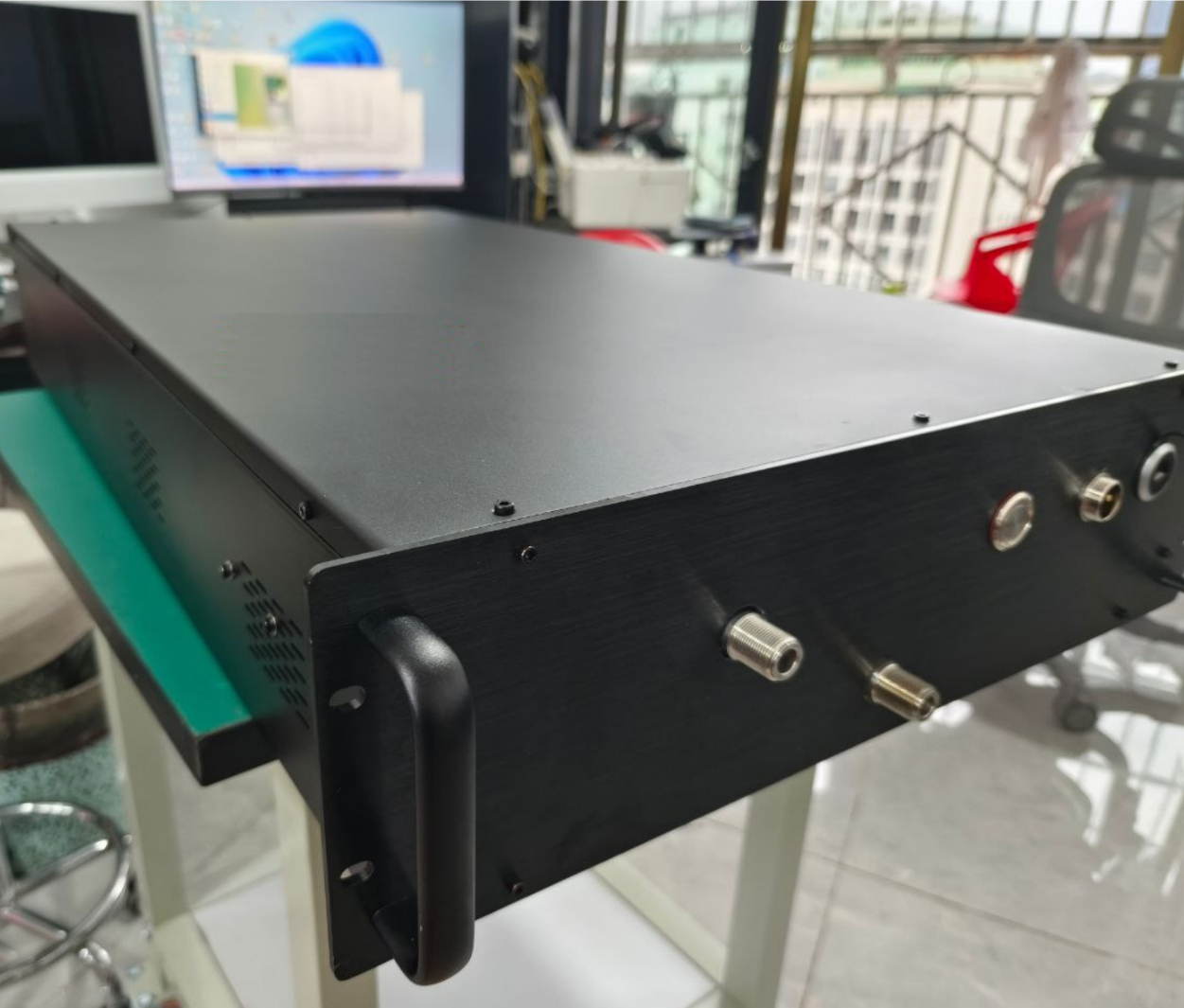

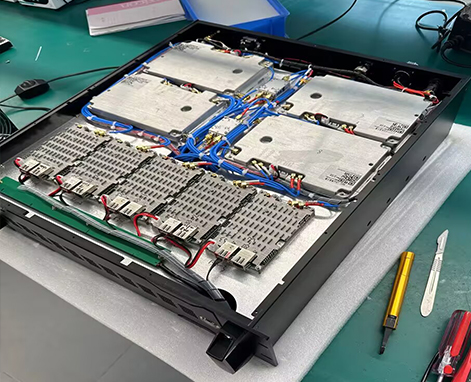

AGSMS伪基站购买:2025新版伪基站是用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等50+余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

1、每一小时发短信,高达3~5万条以上。

2、显示号码:10086、Bank等英文字母,随意配置。

3、外显号码是数字、英文字符均可。短信内容任意填写无任何限制。

4、针对附近人,强发短信,短信永远不会被拦截。

5、无需sim卡、无任何短信费用。

6、支持4G+5G网络下,强制发送短信到设备周围智能手机。

7、支持任意国家,定制相应运营商的4G/5G通信的伪基站短信设备。

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

高科技短息機是最新的廣告技術,可以將SMS實時發送到您周圍的活動手機而無需任何信用,它意味著100%免費。

本機可以通過500 m的頻率自動向所有操作員發送SMS信息,甚至達到2 km。

您的SMS會發送到機器半徑範圍內最近的手機,而您無需知道手機號碼(無需數據庫)

該機器也可以用於安裝在您的汽車上的Mobile,因此您可以將SMS發送到目標區域。

品牌,外展或廣告活動的一種非常有效的廣告方法。

伪基站:這個怎麼運作?

為什麼高科技短息機可以在沒有信用,數據庫和互聯網的情況下發送SMS?

這種功能強大的高科技終端設備使用基站技術,並且能夠檢測周圍活躍的手機,並可以通過直接從該設備發送的頻率直接發送SMS。

因此,您不再通過運營商發送SMS,而是通過此設備發出的頻率直接傳輸SMS。

為什麼選擇高科技端子?

因為目前只有AGSMS具有最先進的技術和最好的軟件功能。您在市場上找不到的高科技終端產品的一些出色功能包括:

-

最長字符(318個字符和1300個字符)

-

內置頻率查找器的功能

-

自動切換操作員功能

-

即插即用功能

-

GPS功能

-

一站式控製網站功能(向其他賣家詢問!)

-

黑名單功能

-

發件人名稱:数字、英文、字母數字组合發件人!

10月21日,由河北省人民政府参事室(河北省文史研究馆)主办的新技术赋能文化遗产保护利用座谈会在石家庄举办。国内9省市的文史馆员和专家学者,以及高校、科研机构和科技企业代表齐聚一堂,共同分享探讨如何以科技之力唤醒古老的文明记忆。

考古与修复

前沿技术让历史细节“抽丝剥茧”

“泥河湾的考古成就,都是在新技术引领下实现的。”座谈会上,在谈到泥河湾的考古研究时,河北省文史研究馆馆员、河北省泥河湾东方人类探源工程首席科学家谢飞表示,考古遗址是文化遗产的重要载体,其发掘、研究、保护和利用均离不开高科技的支持。他分享了一个新技术赋能考古研究的最新成果——

十多年前,为解决地层年代问题,河北考古人再次发掘了著名的侯家窑遗址。十多年后,当再次把这次发掘所取得的全部动物骨骼送检兰州大学考古实验室后,获得了一个重要发现:通过古蛋白等分析技术,发现了无法用肉眼辨识的人类髋骨化石碎片。这意味着什么?

谢飞介绍,此前,在侯家窑遗址曾发现人类化石20件,属于晚期智人,被贾兰坡先生命名为“猎马人”,也被人类学家命名为“巨颅人”,但是在古人类分类支系位置并没有确定。而这次新发现的化石碎片,经过国内外多家实验室DNA等测序检测分析,很可能最终将其归属于所应该占有的古人类支系之中。

考古发掘离不开科技赋能,文物保护和研究同样离不开。

“出土文物常常原始形貌模糊、结构隐匿、材质属性不明,现代探测与检测技术为揭示其深藏的信息提供了强大支撑。”陕西省文史研究馆专家、西北工业大学文化遗产研究院材料学院教授杨军昌说,X射线成像、显微分析、扫描电镜—能谱分析……这些原本用于工业与医学的技术,如今成为文物研究的“透视眼”。譬如,对隋炀帝萧后礼冠,通过X射线成像,被土壤包裹的礼冠框架结构清晰显现;对唐代金背镜的检测,不仅还原了被钙化层覆盖的纹饰,还发现了本体裂纹,为修复提供了关键依据。

在河北,数字化技术已成为文物保护的基础性手段。近年来,河北持续投入专项资金对省内很多文物保护单位进行高精度数字化采集,构建起基础数据集群。“我们为文物建立数字档案,不仅是为了存档,更是为实现虚拟修复、动态监测和智能管理。”河北省文物与古建筑保护研究院院长刘忠伟说。

保护与传承

科技创新让文化遗产焕发新生机

“当前,大众对精神文化需求已由单一走向多元,从文化深度、社交互动、新颖形式等不同层面对博物馆提出更高要求。这一过程中,新技术发挥着重要作用。”座谈会上,天津市文史研究馆馆员卢永琇表示。

天津博物馆推出的“天博文韵·玉境”项目,将诗词与玉器文物结合,通过沉浸式解谜游览,让观众在互动中理解玉文化;天津美术馆的“图灵花园”MR数字艺术大展,通过混合现实技术,让观众参与艺术创造……在文博展陈和文化遗产传播中,新的科学技术正成为越来越坚实的支撑。

中国史学会副会长、河北师范大学教授戴建兵认为,生成式AI、VR/AR等技术正在变革文化遗产的展示方式。“它们不仅是工具,更成为文化本身探索和表达的媒介。”他举例,故宫与腾讯合作的数字养心殿项目,让游客与虚拟文物互动,实现了从“可看”到“可感”的转变。

AI语音识别整理皮影戏唱腔口诀,全息投影再现运河非遗风貌;在吴桥杂技博物馆,100多件杂技陶俑通过AI技术“活”了起来;“非遗+科技”的跨界传播效果显著……科技创新助推文化体验不断跃升。

“以数字技术为突破口,助力非遗在数字时代焕发新生机。”河北省文化和旅游厅非遗处处长孙丽介绍,近年来,河北十分注重非遗数字化传播交流,构建立体化传播交流体系,同时持续推动创新技术与传统非遗深度融合,推动工艺改良、数字研发、电商转化的发展路径,让燕赵文化在科技加持下焕发新生机。

挑战与突破

科技赋能遗产保护需破解“协作困境”

从泥河湾的百万年人类史到磁州窑的千年窑火,从出土文物的微观检测到非遗项目的全民共享——如今,以技术为引擎的文化遗产保护正在走向深入,新技术正在重塑我们与文明对话的方式。但是,挑战与突破并存,依旧任重而道远。

“数据标准不统一成为一大难题。”交流中,甘肃省文史研究馆研究员丁文广等表示,目前文物和非遗的数字化采集在某些层面尚缺乏统一的精度、格式规范,导致数据共享困难。一些机构“重采集、轻防护”,移动硬盘存储存在安全隐患,需要建立完善的数据安全管理体系。

跨学科人才短缺制约技术应用深度。许多文史馆员表示:“既懂文物保护又懂数字技术的跨界人才稀缺。复合型人才短缺是当前文化遗产保护领域的普遍困境。”许多非遗研究专家也表示,非遗数字化仍面临代际数字技能差距、年轻传承人创新能力不足等问题,需要更多的优秀专家指导。

“要积极构建科技赋能文化遗产的生态系统。”座谈会上,与会专家建议,要建立统一数据标准与共享平台,利用区块链技术为数字资产确权,促进数据合法流通与利用,完善政策支持与跨部门协作机制,推动“文物+科技+旅游”的深度融合创新跨学科人才培养模式。(记者龚正龙)

上一篇:在服务中担当 在奉献中成长

下一篇:2025中国品牌论坛在雄安举行

- 2025京津冀产业链供应链对接活动在廊坊启幕2025/10/30

- 推动新时代新征程河北省人民政协事业高质量发2025/10/30

- 河北算力产业动能澎湃2025/10/30

- 河北省4项做法获全国推广2025/10/30

- “2025雄安品牌之夜”举行2025/10/30

- 办实事丨一条留言助654户居民告别三十载“背气2025/10/30

- 清河羊绒“冷”思考2025/10/30

- 抵御脑卒中,我们手握哪些“武器”?2025/10/30

- 李光伟:让中国高铁驶向世界是使命更是信仰2025/10/30

- 京津冀联合发布“十五五”产业协同发展倡议2025/10/30

- 为一场戏,赴一座城丨河北廊坊:让传统文化绽2025/10/30

- 河北:“十四五”时期经济运行平稳 规划指2025/10/30

- 河北省3市1项目获得全国示范创建命名2025/10/30

- 重阳活动暖人心 敬老爱老情意浓2025/10/30

- 经济强省、美丽河北建设迈上新台阶2025/10/30

- 京津冀发布工业母机创新产品手册2025/10/30

- 京津冀生命健康集群集聚企业6000余家2025/10/30

- 石家庄地铁客流突破10亿人次2025/10/30

- 京津冀新能源汽车总产量75.2万辆2025/10/30

- 在服务中担当 在奉献中成长2025/10/30

- 科技赋能,让文化遗产“活”起来2025/10/30

- 2025中国品牌论坛在雄安举行2025/10/30

- 升易降难?消费套餐不应是“单行线”2025/10/02

- 坚守岗位排查道路隐患2025/10/02

- 连云港港30万吨级航道改扩建国庆期间施工忙2025/10/06

- 大模型正引领人工智能发展 文心飞桨已在制造能2025/10/16

- 长假消费市场人气旺亮点多2025/10/09

- 关口前移治未病 防范疾病守健康2025/10/21

- 河北承德:皇家文脉与秋日盛景引客来2025/10/07

- 广西能量块交易电量破200亿千瓦时2025/10/24

- 让冷资源“热”起来(新知)2025/10/18

- 从“走得了”迈向“走得好”2025/10/06

- 中国代表团参加联合国全球卫星导航系统国际委2025/10/25

- 美欧宣布对俄实施新制裁 俄演习发射洲际弹道导2025/10/24

- 委内瑞拉举行全国特别军事演习2025/10/06

- 特稿丨续写高质量发展的共赢故事——“与中国2025/10/27

- 连云港徐圩新区落地一高端装备制造项目2025/10/19

- 也门官员:“基地”组织袭击也门地方政府设施2025/10/22

- 抢!应对连阴雨,秋收一线直击(秋收进行时)2025/10/13

- 卫健委提醒旅行归来做好健康监测2025/10/10

- 从“展台”到“蓝天”,低空经济如何“飞”得2025/10/21

- 凝聚各方智慧 擘画上海“十五五”蓝图2025/10/23

- 江苏软件与信息技术服务业前8月同比增长14.3%2025/10/03

- 乐享中秋国庆假期 定州推出50场文旅活动2025/10/07